竪琴とは | ライリッシュ・竪琴連盟 は認定試験を合格した指導者だけがレッスンをする音楽教育団体です

竪琴とは

竪琴とは

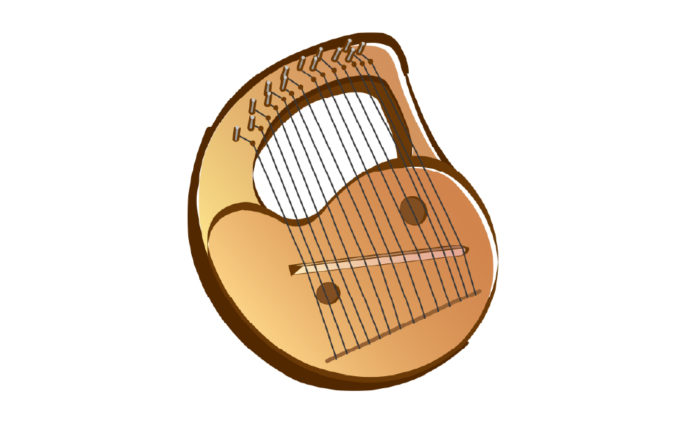

竪琴(たてごと、ライアー)はハープなどと同じ弦楽器の一種です。

その起源は大変古く、古代ギリシャにはその原型があったとされています。

現代で演奏される竪琴(たてごと、ライアー)は20世紀前半にドイツで考案された、新しい竪琴です。

縦に張った弦を弾くことで、柔らかく優しい響きを奏でます。

大きさ、弦数などメーカーによって差はありますが、基本的には座った状態で、

足の上に置くようにして演奏します。

当連盟では主に、持ち運びやすく扱いやすい25弦の竪琴を用いています。

竪琴のおはなし

(引用元:メトロポリタン美術館)

竪琴(リラ・ライラ)の起源

竪琴は古代から伝わる弦楽器で、ハープとは異なる特徴を持つ楽器です。

特に古代ギリシャやメソポタミアで発展し、詩や神話、宗教儀式と密接に結びついていました。

起源と古代の発展

竪琴は、古くはギリシャ神話の中に登場します。

神話の中では、ヘルメースが亀の甲羅と動物の革、木製(角とも)の腕を組み合わせ、

牛の腸を弦として竪琴を作り、それをアポローンに譲ったことが記されています。

また、竪琴の名手オルペウスの死を悼んだアポローンが、

その竪琴を天に上げたのが「こと座」だ、という起源譚もギリシャ神話に拠ります。

聖書のサムエル記にも、竪琴の名手であったダビデ王の様々な説話があり、

これは実在が想定される人物にまつわる最古の竪琴の記述だといえます。

中世・近代の変遷

ローマ時代以降、竪琴はヨーロッパ各地に広まり、形状や演奏法も多様化します。

中世ヨーロッパでは、似た形状で弓で弾く楽器にも竪琴(リラ)の名前が用いられるようになります。

区別のため「弓奏リラ」と呼ばれることもありますが、

こちらにはヴァイオリンの祖先から枝分かれした楽器(後のケメンチェなど?)も合流しているため話は複雑です。

ヨーロッパでは次第に本来の竪琴(リラ)は人気が衰え、もともとの楽器の姿が不明になっていった結果、

先の弓奏リラをはじめとして、ハーディ・ガーディのような楽器もリラと呼ばれ、

果ては手回しオルガンまでリラと呼ばれるようになりました。

一方で、本来のリラは、少なくともヨーロッパ音楽の主流からは完全に失われましたが、

その存在は宗教画の中でイメージとして強く残る存在となりました。

現代に生まれ変わった「竪琴」

竪琴(リラ・ライアー)が今の形になったのは20世紀前半のドイツ。

音楽家エドムント・プラハトと、彫刻家ローター・ゲルトナーにより創られ、

教育楽器、伴奏楽器としてドイツを中心に世界中に広がりました。

日本では、映画、「千と千尋の神隠し」の主題歌「いつも何度でも」の伴奏で用いられたことで有名になりました。

お気軽にお問い合わせください。